市民公開講座の報告 パート1

- 2025年3月20日

- お知らせ

2月に芦屋市の市民公開講座で糖尿病について講演会を行わせていただきました。その内容を複数回に分けてブログにまとめていこうと思います。第1回は糖尿病に関して特に繋がりのある糖についてです。よろしくお願いします。

スライド1:糖尿病ですが、漢字からも想像できますが、糖が尿に出てくる病気です。糖尿病のとって糖、グルコース、これは切っても切れない関係です。糖尿病をしるために糖について知っておく必要があります。

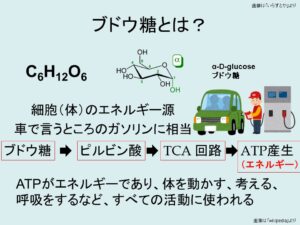

スライド2:ブドウ糖ですが、化学式はC6H12O6です。ブドウ糖は体にとっては大切なエネルギーで、車でいうとガソリンになります。そのグルコースを体のなかでATPというエネルギーに変換して、体を動かしたり、考えたり、呼吸したり、生きていくために活用していきます。糖尿病という病気になると、糖=悪というイメージをもちがちですが、そんなことはなく、糖は体にとって非常に大切なエネルギーなんですよ。

スライド2:ブドウ糖ですが、化学式はC6H12O6です。ブドウ糖は体にとっては大切なエネルギーで、車でいうとガソリンになります。そのグルコースを体のなかでATPというエネルギーに変換して、体を動かしたり、考えたり、呼吸したり、生きていくために活用していきます。糖尿病という病気になると、糖=悪というイメージをもちがちですが、そんなことはなく、糖は体にとって非常に大切なエネルギーなんですよ。

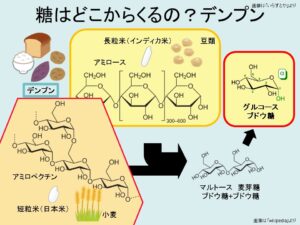

スライド3:いったい糖は来るんでしょうか?糖の種類ですが、単糖類と二糖類、でんぷんがあります。単糖類にはグルコース、果物に多く含まれるフルクトース、乳製品に多く含まれるガラクトースがあります。二糖類にはマルトース、砂糖のスクロース、ラクトースがあります。糖イコール米 パン 麺といった主食のイメージがありますが、それらは糖が長くくっついたのがデンプンになります。

スライド4:デンプンですが、植物が貯蔵するエネルギーで、私たちの体のエネルギーの源になります。デンプンには2種類あって、タイ米などの長粒米や豆に多く含まれているアミロースや日本米の短粒米、小麦などに多く含まれるアミロペクチンがあります。デンプンは体の中で分解され、二糖類→単糖類になっていきます。

スライド5:デンプンは食べると麦芽糖→ブドウ糖に分解されます。

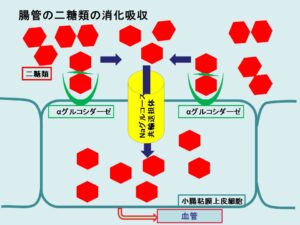

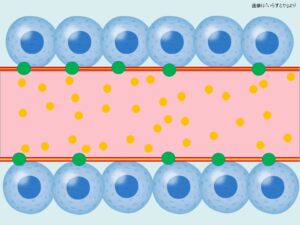

スライド6:消化管、小腸でデンプンが二糖類に分解され、腸にある酵素によって単糖類に分解され、細胞の中に入り血管に送り込まれます。

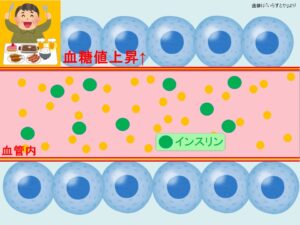

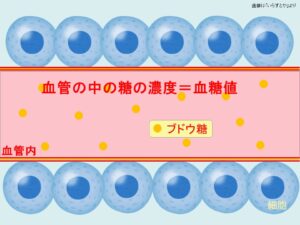

スライド7:血糖値ですが、黄色の点がブドウ糖になります。血管の中の糖の濃さを私たちは血糖値とよんでいます。

スライド7:血糖値ですが、黄色の点がブドウ糖になります。血管の中の糖の濃さを私たちは血糖値とよんでいます。

スライド8:食事をすると、血管の中の糖が増えていきます。そのタイミングでインスリンも増えていきます。

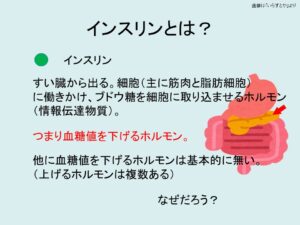

スライド9:インスリンは血糖値を下げるホルモンですが、インスリン以外に血糖値を下がるホルモンはありません。なぜなんでしょう?

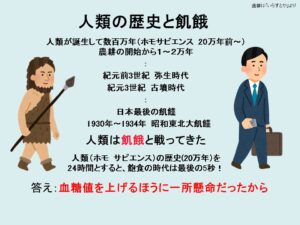

スライド10:それは人類の歴史が関わっています。人類の歴史は飢えとの戦いでした。食べ物が少ない時代が長かったため、血糖を上げるホルモンは複数ありましたが、下げるホルモンは1つでよかったんですね。体は『血糖をためる仕組み』を優先して進化したのです。食べ物が豊富となったのはここ数十年であり、体の進化がこれにおちつかず、この仕組みが逆に糖尿病を引き起こす原因になったんですね。

スライド10:それは人類の歴史が関わっています。人類の歴史は飢えとの戦いでした。食べ物が少ない時代が長かったため、血糖を上げるホルモンは複数ありましたが、下げるホルモンは1つでよかったんですね。体は『血糖をためる仕組み』を優先して進化したのです。食べ物が豊富となったのはここ数十年であり、体の進化がこれにおちつかず、この仕組みが逆に糖尿病を引き起こす原因になったんですね。

スライド11:このようにインスリンが細胞に作用して、細胞内に糖を送り込んでいきます。

スライド12:インスリンを配達員に例えると、ブドウ糖はエネルギーの荷物になります。細胞は配達員が届けたブドウ糖をエネルギーに変えて成長していきます。

スライド13:健康な状態だと、膵臓からインスリンが分泌されて、エネルギー源になるブドウ糖を効率よく細胞に配ることができます。

スライド14:糖尿病が悪くなっていくと、インスリンの効きが悪くなり、インスリンの分泌も低下していきます。配達員がつかれて荷物を効率よく運べなくなってしまいます。膵臓の限界がくるとほとんどインスリンを分泌することができなくなり糖が血管の中に余ってきます。

スライド15:配達員が荷物を運べなくなり、細胞にエネルギーを届けることができません。そうなってくると細胞も痩せてしまいます。最終的に余った糖は尿に流れていきます。これが糖尿病で尿がでる仕組みです。

パート2については、改めてご報告させていただきます。

インフルエンザの流行は落ち着いてきましたが、現在は感染性胃腸炎が急増しています。

皆さん、感染対策を徹底し、こまめな手洗いでしっかり予防していきましょう。

院長 松尾